強化標準修訂,推動建設造船強國

2012-08-21 16:30:31

來源:中國投資咨詢網

編輯:

國際船舶網

我有話要說

多年來,中國造船對規則“拿來”似乎并無太大障礙,但對標準背后的背景和技術一直缺乏足夠的解讀。

本世紀開始,短短幾年,目標型新船建造標準(GBS)、共同結構規范(CSR)、涂層保護性能標準(PSPC)、船舶能效設計指數標準(EEDI)、國際船舶壓載水和沉淀物控制與管理公約(BWM)、船舶氣體排放新要求、安全與環境無害化拆船國際公約、船舶噪聲級規則、船舶救生設備新規定等,十幾項與船舶業發展密切相關的國際海事新規走馬燈般紛紛亮相。在國際海運這個大舞臺,“標準”一角似乎從來沒有像這樣顯得如此重要。市場深寒,內憂“外患”,中國船舶工業標準體系現狀如何?其能否支撐中國由造船大國向造船強國轉變?

缺項的“高端”

中國船舶工業的振興和強大需要先進的船舶工業標準體系做支撐。標準是船舶設計、建造、維修和管理的基石,是縮短造船周期、確保造船質量、控制造船成本和提高造船水平的重要手段,其在行業管理、對外貿易、產業轉型升級等方面的引導、支撐和保障作用不可低估。

截止2011年12月底,中國船舶工業標準體系中現行有效船舶工業標準共1988項,其中國家標準534項,行業標準1454項。其中,金屬船舶制造大類有標準587項,占體系現有標準總數的29.5%;娛樂船和運動船制造和修理大類有標準51項,占體系現有標準2.6%;船舶配套設備制造大類有標準1203項,占體系現有標準的60.5%;海洋工程及其它浮動裝置制造大類有標準11項,占體系現有標準總數的0.5%;船舶修理及拆解大類有標準136項,占體系現有標準總數的6.8%。

從上述數字中不難看出,海洋船基礎、材料、工藝等,以及船用配套設備的船用機械、船舶舾裝、船舶電氣等標準數量最多,已具相當規模,體系結構已經形成;小艇和船舶修理標準數量相對較少;海洋工程結構專業標準數量最少,在整個體系中所占的比例極小,不足1%。

據中國船舶工業綜合技術經濟研究院行業標準技術主管、主任助理李天煜介紹,目前中國船舶工業標準體系中,高技術船舶、海洋工程裝備專用標準數量較少,存在大量標準缺項,還無法完全滿足高技術產品的科研生產需要。海洋工程新標準缺項,是因為其專業內容特殊,且海洋工程是近年來我國一大新興產業;支撐船舶行業管理工作的標準數量也較少,對我們船舶先進制造技術、信息應用技術等標準的研究不夠,未能對我國轉變造船模式和推進數字化造船工程形成有力支撐;安全生產、節能減排等行業管理標準仍不完善,有待進一步加強。

當前,我國海洋工程裝備設計建造技術水平和能力不斷提升,海洋平臺、浮式生產系統等海洋工程重大裝備設計建造以及動力定位系統、單點系泊系統、電氣和自動化控制等關鍵系統設備研制方面已具備一定的工業基礎和研發能力,其對船舶設計、建造、試驗等相關標準的發展也提出了新要求。但目前相關標準卻存在較大缺口,嚴重滯后,阻礙了中國船舶向大型化、高技術、高附加值、高性能、高度集成化等技術的發展,影響了中國船舶工業整體競爭力的提升。

中國目前已是造船大國,但不可忽視的一個事實是這些船舶訂單均以中低價商船為主,特別是金融危機以來,日韓對超大型油輪、液化天然氣船等技術含量和附加值高船舶訂單的控制優勢明顯高出我國。對此,中國船舶工業綜合技術經濟研究院副院長李強說,造船競爭因素主要涉及勞動成本、船用鋼材、船舶配套、造船效率、造船技術等方面。在集裝箱、油船的合同設計、詳細設計、生產設計等設計技術方面,切割、焊接、舾裝、吊裝等生產技術,以及成本管理、材料設備管理、生產管理、人員管理等管理技術方面,以日本最為先進,韓國稍次之,而中國與之相距甚大。我們正在做中國與國際和日韓兩國船舶工業標準體系的比對分析,了解中國與日韓的技術差距,借鑒其標準,從而修訂我國船舶標準。針對標準缺項,當務之急是開展研究和編制工作,填補空白。

現行的船舶工業標準體系已提出新增771項新標準,其中出于船舶升級換代、海工裝備發展對體系提出的發展需求,海工及其他浮動裝置制造類下新增標準102項,占體系新增標準的13.4%。

“跨世紀”的標齡

標準來自企業,是成熟技術的固化,反過來標準指導科研和生產,正如俗語所說“取之于民用之于民”。但中國現行船舶標準體系存在大量過時陳舊標準,已無法滿足行業發展需求。

據介紹,在近二千項船舶工業標準中,2010年的統計顯示,標齡10年以上的標準占到標準總數的70%,并以上世紀90年代制定的標準為主,甚至還有少部分是上世紀八十年代前的標準。2008年,工信部組織相關部門進行一次標準清理整頓,清現出需修訂的標準1341項,陳舊標準比例之大可見一斑。這些標準中大部分內容與現代船舶科技的發展不相適應,技術指標已經落后。

此外,現行船舶行業標準中還存在部分以“CB*”標準(該標準是1973年成立的“全國船舶標準化技術委員會”發布的專業標準)和“CBM”標準(該標準是我國船舶工業20世紀80年代參照國際標準和日本工業標準編制的一批專門用于出口船設計建造的外貿標準)。這兩類標準急需被行業標準(CB)取代。李強指出,從技術和產品發展來看,標準老化將無法起到指導企業科研和生產的作用。從我國船舶工業發展的大方向講,標準跟不上科技的發展,對造船強國的實現極為不利。

專家指出,標準陳舊老化原因很多。一是與政府的重視程度有關。標準像機器一樣,需要不斷維護,要日久常新。按標準化工作流程規定,現行標準需五年一復審,及時更新;二是與相當一部分企業對標準不重視或重視程度不夠有關。造船熱的前些年,企業忙于搞生產搶訂單占市場,忽視了技術研發和管理。同時,企業對標準的使用情況反饋也不夠及時,使得標準化相關部門不能得到第一手材料,從而影響對標準的及時修訂。

李強說,在標準及時更新和修訂方面,日韓一直是順技術發展而動,而尤以日本速度最快。在日本,每年都有新的標準版本出版。日本標準由協會制定,而協會由原造船研究協會、船舶標準協會、船舶拆解促進會合并而成。聯盟般的三位一體協會在日本為海事相關的工業界、學術界和政府之間搭建了一個緊密合作的平臺。日本的標準化戰略是“推進標準化活動與研究開發的一體化”,行業制定標準能及時反映企業所需,有著極大的優勢。

中國船舶工業對標準的應用,可以說是在模仿中走過了幾十年。中國造船從一窮二白到成為造船大國,政府、企業、行業研究機構內眾多有識之士一直在標準化工作層面孜孜努力;一套龐大牢固的標準體系基本反應出了中國船舶工業的整體水平。李強說,“十一五”期間,標準化部門積極消化和吸收諸多國際海事技術標準,開展技術攻關,并結合國情制定修訂了一批相關技術標準。系列標準反應了國際要求,對中國船舶工業的實際科研和生產活動具很強的指導性,對提升行業整體應對能力、推動國際標準在我國順利實施、確保我國船舶產品滿足國際新要求方面發揮了巨大作用。

目前,我國船舶標準制定的主體是兩大集團,但作為國企兩大集團在標準化工作中已顯出了不適應性和被動性。李強說,標準化工作一定程度上是公益事業。標準化工作要靠機制帶動、各方支撐。對政府而言要加大投入,明確資金渠道,確保標準化工作及時有效;對企業而言,要看到標準對企業長遠發展的好處,看到標準在市場中的引領作用。至于中國的船舶標準體系能不能支撐中國向造船強國邁進,或者說能支撐到一個什么程度,目前來看還有待于對目前的中國船舶標準體系做深入的研究和探索。

開放性羈絆

對企業而言,標準代表企業利益,標準競爭歷來高于市場和產品競爭;對國家來講,標準意味著實力,意味著終極利益。

幾年來,隨著國際海事新規不斷出臺,船舶工業市場條件惡劣,標準的促進和引領作用日益凸顯出來,而我國船舶工業標準體系對船舶工業的支撐力度明顯不足。表現在我國現行船舶工業對國際海事公約規則、船級社規范新要求研究不夠,使得中國船舶工業界在國際海事新規面前被動、追趕甚至是疲于應對。

國際標準化組織海洋與船舶技術委員會副主席、中國船舶信息中心主任李彥慶說,縱觀中國造船幾十年,標準體系為造船大國的實現做了許多必要的積累。多年來,中國造船對規則“拿來”似乎并無太大障礙,但對標準背后的背景和技術一直缺乏足夠的解讀,很大程度上存在“知其然不知其所以然”。在金融危機之前市場高漲時期,中國船舶工業重市場訂單、輕技術創新的趨向十分明顯。危機爆發后市場萎縮,而在市場火爆年份熱議的新標準卻成為新一輪競爭的技術門檻。

目前,世界各國造船尤其中日韓之間競爭中已呈發力角逐之勢。然而,中國距日韓及歐洲在技術能力和管理水平上存在很大差距。日本非常重視船舶技術和生產技術的研究開發,擁有國家級船舶技術研究所和民間造船公司所屬的研究部門;國家制定綜合性重要研究開發計劃,產、學、官三方聯合,集中各方科研力量。近年來,日本船舶標準的制定主要集中于采用國際標準和本國的技術創新。其398項標準中有130項采用國際標準,約占總數的33%,與國際接軌程度較高。而韓國,目前提出船舶配套企業大型化、標準化和全球化的發展戰略。近年來的船市低迷也曾令韓國在開拓國外市場中遇到了技術和產品標準國際化的障礙,但是,目前韓國提出“船舶配套中小企業通過技術、產品專業化來帶動標準化”的要求。同時,韓國船配物資研究院和韓國船級社努力號召企業關心和重視標準化工作,積極推介國內已被大型企業接受和承認的船配物資技術和產品,謀求將其定為國際標準。

造成中國船舶工業在接受國際海事新規方面被動的原因很復雜,對此李彥慶認為創新文化相對缺乏是當前影響中國造船業發展的重要原因。中國造船業從來不缺模仿能力,缺的是主動研發的意識和積極創新精神,從根源上看一方面緣于東西方文化理念上的差異,另一方面也體現在國際化的差距上。在融入國際化方面,我們與日韓的差距仍然明顯,從微小的細節上不察自明。如在歷年的國際海事會議上,日本和韓國船廠的代表表現十分活躍,參與度極高;在國際海事標準提案的提出與討論中,日韓兩國也表現得積極主動。他說,我們與日韓的差距不能只從技術方面去找。

標準是技術的一部分,技術可以推動市場,技術與市場是密切相關的。對此,李彥慶認為,面對新一輪海事標準和引發的未來競爭,中國造船業一方面需要聚焦自主創新能力的培育,另一方面也要考慮到充分利用國際合作的條件,加大合作創新的力度,從而更好地抓住未來市場復蘇的機遇。強化標準的制修訂、積極推動國內行業標準與國際標準的接軌,這樣,才有利于促進船舶工業技術邁上新的水平,有利于推動造船大國向造船強國的建設。

為你推薦

Spherical:2032年全球船舶減振市場將達1117億元

據Spherical Insights & Consulting公司發布的一份研究報告顯示,2022年全球船舶減振市場規模為91億美元,而到2032年預計將達到156億美元(約合人民幣1117 63億元)。...

2024-02-18 10:29:00

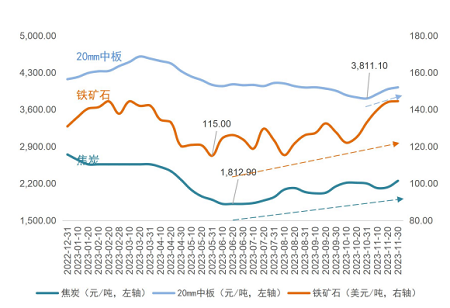

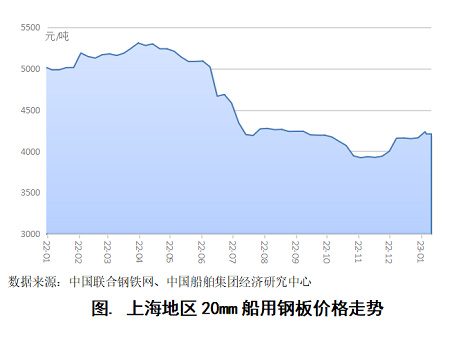

成本壓力再次形成?--2024年船用鋼板價格分析

煉鋼成本從根本上拉漲船用鋼板價格。從成本端來看,鐵礦石和焦炭等原材料價格堅挺上漲,鋼廠生產成本高企,鋼板價格成本支撐強。...

2023-12-15 09:09:14

需求不斷增長!我國船配市場競爭日趨激烈

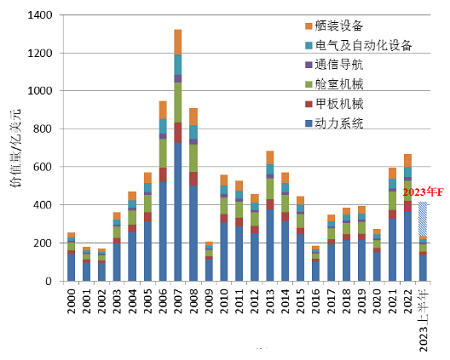

隨著我國造船業的快速發展,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量等關鍵指標的國際市場份額均保持第一,給我國船舶配套市場帶來了很大需求。2023年上半年,全球船舶配套市場規模在240億美元左右,其中我國船舶配套市場占比超60%。

...

2023-08-31 09:01:44

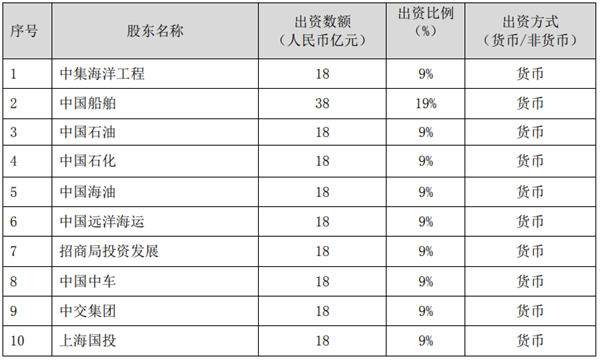

2023,且看船海配套發展新機遇

一是國內擴大內需帶來增長機遇。中央經濟工作會議定調2023年要著力擴大國內需求,把恢復和擴大消費擺在優先位置。由此看,內河及近海運輸作為國內物流體系重要一環,隨著內需拉動,內河及近海配套產品市場訂單有望隨之增加。長期看,內河運輸、海洋旅游、深海養殖、海上風電...

2023-01-31 07:54:06

2023年船板價格繼續下行空間有限?

近年來,價格飆升成為船板市場的關鍵詞之一。作為船舶建造最重要的物資之一,船板市場的發展狀況對造船企業的生存發展有著直接的影響。2022年,我國船板價格經歷了震蕩上漲、大幅下跌、觸底反彈、持續上漲等4個...

2023-01-20 10:39:00

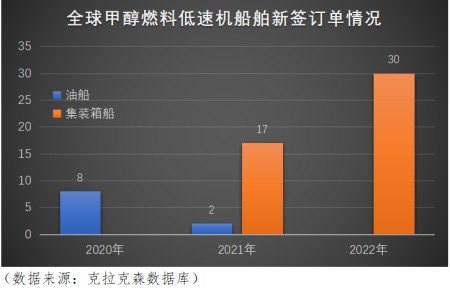

市場新寵,甲醇低速機格局正在悄然被打破!

甲醇作為一種新型船用替代燃料受到越來越廣泛的關注,近期甲醇燃料動力船舶市場持續火熱,眾多船東紛紛斥巨資押寶甲醇燃料集裝箱船。...

2022-11-17 09:51:36

風起了!異軍突起的旋筒風帆

風起了!國際海事組織(IMO)的新船能效設計指數(EEDI)、現有船能效設計指數(EEXI)和船舶碳強度指數(CII)強制實施和推進后,可再生可循環利用的風能,必將在航運的綠色低碳革命中大行其道。...

2022-06-30 11:21:13

船用集裝箱式電池儲能系統市場未來可期

由于集裝箱式電池儲能系統能夠顯著提高船舶的運行效率,具有容量高、可靠性強、靈活性高、環境適應性強等多種優點,因而近年間在船舶領域的應用逐漸增多,且“...

2022-01-20 09:32:05

僅占10%市場份額,國內船舶涂料企業困境何時才能突圍?

縱觀涂料發展史,我們不難發現,各大涂料在各自的領域內都有著各自的發展軌跡。有人潛伏許久,他朝一飛沖天;有人穩扎穩打,只求細水長流;有人破而后立,只盼一夜爆紅。當然,也有人恨鐵不成鋼,苦求發展已久,卻依然不得志。...

2021-11-23 14:56:18

船用低速機何去何從?

碳達峰、碳中和將深刻影響未來經濟社會的發展方式。國際海事組織(IMO)也對航運業碳排放提出了要求,這將為航運業、船舶工業帶來重要挑戰。...

2021-11-06 18:21:03